Tatjana Baal

In ihrem Essay begibt sich Tatjana Baal auf Spurensuche in der eigenen Familiengeschichte. Ausgangspunkt für ihre Nachforschung ist die Familienbibel ihrer Großmutter. Im Dialog mit ihrer Mutter zeichnet sie das Leben und vor allem die Repressionen, die ihre Großmutter als Deutsche in der Sowjetunion erlitt und deren Spätfolgen nach. Dabei stellt sich die Frage: Wie haben Menschen das Leid überlebt? Was gab Ihnen Kraft und Hoffnung? Anhand der Geschichte ihrer Großmutter veranschaulicht sie exemplarisch, welche Rolle dabei dem Glauben zukommt.

Hoffnung im Gepäck - Die Familienbibel meiner Großmutter

Ich musste mich früher auf Zehenspitzen stellen, um sie zu sehen. Offen zugänglich lag sie da, immer am gleichen Platz. Ich nutzte sie nicht aktiv, es war mehr ein Fall von „gucken, nicht anfassen“. Doch je älter ich wurde, desto häufiger fiel mein Blick auf dieses alte Buch. Die Familienbibel meiner Oma.

Wenn ich Omas Bibel heute in den Händen halte, bekomme ich eine Ahnung davon, welche Reise sie hinter sich hat. Die vergilbten Seiten drohen sich vom Buchrücken zu lösen. Die abgeriebenen Ränder des Einbands.

Ich habe meine Oma nie kennengelernt. Ich kam am 07.03.1993 in Deutschland zur Welt, Sie verstarb am 30.06.1993, wenige Monate später.

Je mehr ich über die Geschichte der Russlanddeutschen lernte, desto mehr stellte sich die Frage: Wie genau war es bei meiner Oma? Lange wusste ich nur, dass sie gläubig war – die abgegriffene Bibel in meinen Händen der Beweis. Dass sie, weil sie Deutsche war, während des Krieges im Arbeitslager war. Dass sie früh krank wurde und meine Mutter daher früh begann sie zu pflegen. Dass sie ihr Schicksal mit solch einer Würde und Stärke trug – die angesichts ihres Leids kaum zu begreifen war. Dass diese Stärke in ihrem tiefen Glauben wurzelte.

Es wuchs das Bedürfnis, mehr zu erfahren; über ihr Leben, das meiner Mutter. Und meine Familiengeschichte – als Teil der russlanddeutschen Geschichte – besser zu verstehen. Es ist, als hafte die Geschichte der Bibel an. Sie macht Vergangenes symbolisch sichtbar, Unbegreifliches greifbar und holt Vergessenes zurück. Jahre haben Spuren auf ihr hinterlassen. Diese Spuren möchte ich im Dialog mit meiner Mutter nachverfolgen.

Kindheit und Jugend

1921. Am 30. Dezember wird Maria Beck in der Wolgarepublik geboren. Sie lebt mit ihren Eltern und fünf Geschwistern in dem kleinen deutschen Ort Kurnava, Oblast Saratow. Die gesamte Familie lebt in bescheidenem Wohlstand mit mehreren Generationen in einem Haus. Sie führt ein frommes Leben. Der protestantische Glaube bildet das Herz der familiären und dörflichen Gemeinschaft. Ihre frühe Kindheit ist unbeschwert.

Im Jahr 1931 ändert sich die Lage. Stalins Kollektivierung erreicht die Wolgarepublik und sorgt für Angst, Hunger und Schrecken. Die Familie erkennt, dass Widerstand gegen die Maßnahmen sinnlos ist. Um nicht deportiert zu werden, schließen sie sich dem Kolchos an. Diese Jahre der konstanten Bedrohung und Angst prägen die zehnjährige Maria dauerhaft.

Insgesamt kommt Omas Familie vergleichsweise glimpflich davon. Nach dem Beitritt zum Kolchos beruhigt sich die Situation. In den folgenden Jahren leistet Oma schwere Arbeit, dennoch erlebt sie eine glückliche Jugend.

Deportation

Oma ist 19 Jahre alt, als Deutschland im Juni 1941 die UdSSR überfällt und damit auch hier der Zweite Weltkrieg ausbricht. Man hatte sich im Dorf bereits Sorgen gemacht, was mit den Sowjetdeutschen geschehe, wenn Nazi-Deutschland angreift. Viele Männer dienen zu dem Zeitpunkt bereits in der Roten Armee und kommen direkt an die Front. So auch Omas damalige Jugendliebe. Ihn wird sie erst Jahre später wiedersehen.

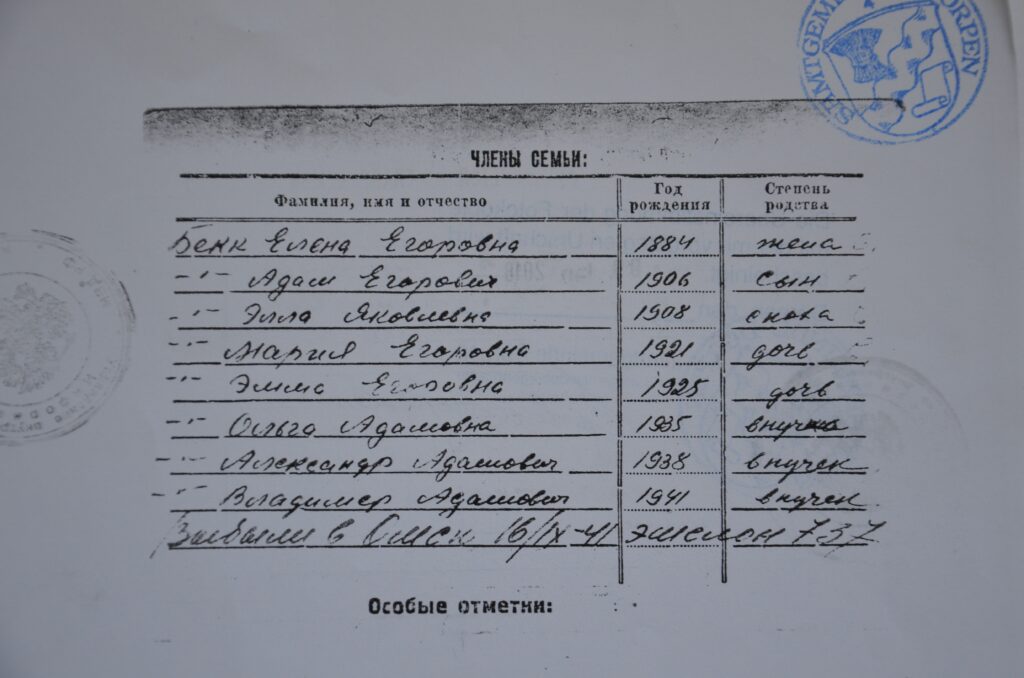

Es gehen Gerüchte um, dass die Sowjetdeutschen weg sollen. Aus der Befürchtung wird tragische Realität: „und dann wurde im September offiziell gesagt, dass sie ein paar Tage Zeit haben sich mit Handgepäck fertig zu machen“. Dieses bestand aus etwas Kleidung, Lebensmitteln und – der Bibel.

Von nun an begann ein langer Überlebenskampf. Das Ausmaß des Schreckens der Deportation ist kaum zu begreifen.

Omas Familie wird in das Gebiet Omsk deportiert. Sie werden in Viehwaggons eingepfercht. In den ersten Tagen geraten sie unter Beschuss deutscher Bomber, bis sie sich von der Front entfernen. Die Züge stehen teilweise tage-, gar wochenlang, weil Frontzügen Vorfahrt gewährt wird. Schnell ist das bisschen Proviant verbraucht.

Neben Hunger verschlechterte sich die Hygiene. Es gab keine Toiletten und keine Waschmöglichkeiten: „aus irgendwelchen Lappen oder wenn jemand eine Decke hatte, haben sie probiert, so eine kleine Ecke zu machen, wo man ungestört oder ungesehen sein konnte.“ Das Fehlen jeglicher Privatsphäre stellte eine enorme psychische Belastung dar.

Auch die Grausamkeit und Willkür der Wachen hinterlassen seelische Wunden.

Hinzu kommt die Kälte: „Die kamen irgendwann im November da an. Und November ist in Russland, in Sibirien schon ordentlich kalt.“

Zwei Monate dauert diese Odyssee. Angesichts der menschenunwürdigen Verhältnisse erkranken und sterben viele.

Wie durch ein Wunder bleibt Omas gesamte Familie am Leben und beieinander:

„[sie] kamen zwar krank da an, mit Erkältungen, mit anderen Problemen. Aber sie waren am Leben.“

Arbeitslager

Angekommen in Barwenawka, einem Dorf, 170 km entfernt von Omsk, wird die Familie auf engstem Raum – 15 Menschen auf ca. 40qm – untergebracht. Doch alles was zählt ist überlebt zu haben. Nach den Strapazen der Reise „waren sie froh darüber, dass wenigstens ein Ofen da war. Man konnte heizen und das war schon viel wert zu der Zeit.“ Man unterlag einer strengen Meldepflicht und durfte sich nur geringfügig von dem Ort entfernen. Nur zwei Monate Zeit hat meine Oma, um etwas zu Kräften zu kommen. Sie und ihre kleine Schwester Emma, 16 Jahre alt, werden im Januar 1942 in die Arbeitsarmee einberufen, weil sie Deutsche sind.

Ihre zwei größten Feinde hießen erneut Hunger und Kälte. Sie und ihre Schwester kamen in ein Lager in Omsk. Zur Zwangsarbeit waren es oft einige Kilometer Fußmarsch hin und zurück. Sie schliefen in undichten Baracken, die kaum Schutz vor Nässe und Kälte boten. Nasse Arbeitskleidung trocknete nicht und musste am nächsten Morgen wieder nass angezogen werden.

Einmal in der Woche durften sie die Banja besuchen, ein Ort, wo man sich waschen konnte und es warmes Wasser gab. In der Theorie gab es einen Arzt. Der habe sie jedoch nicht als krank angesehen, sondern als faul. Hinzu kam die allgegenwärtige Gefahr sexualisierter Gewalt.

„Wenn [da] eine hübsche Frau war und irgendwelche Aufseher irgendwas wollte, da wurde nicht großartig gefragt.“

Unter diesen Bedingungen musste über Jahre Schwerstarbeit geleistet werden. Unterernährung, fehlende Hygiene und Erschöpfung führten zu Krankheiten. Viele kamen nie aus dem Lager zurück. Oma und Emma überlebten.

Das Leben danach

15 Jahre verbringt Oma in der Arbeitsarmee. Nach Stalins Tod 1953 verbessern sich die Bedingungen im Lager etwas. Doch als Deutsche untersteht Oma einer Meldepflicht und darf Omsk nicht verlassen. Erst 1956 endet die Kommandantur.

Sie ist 35 Jahre alt, als sie zu ihrer Familie nach Barwenawka zurückkehren darf. Dort trifft sie auch ihre Jugendliebe Iwan. Auch er überlebte. Bei ihrem Wiedersehen hatte Oma bereits ihren 1954 geborenen Sohn Wladimir. Iwan war geschieden und hatte seinen Sohn aus erster Ehe verloren.

Als beide wieder in Barwenawka sind, geht alles ganz schnell. Noch im selben Jahr wird geheiratet. 1958 wird Alexander geboren. 1960 ziehen sie nach Poltawka. Im selben Jahr kommt Andreas, 1961 Olga und 1963 kommt Lydia, meine Mama zur Welt. 1966 noch ihr Bruder Viktor. Das Leben geht weiter.

„Man hatte das Gefühl, wenn man zurückdenkt, dass die Natur zurückholen wollte, was quasi verloren war in den ganzen Jahren.“

Die Familie lebt mit ihren „Haustieren“ – Kühe, Schafe, Schweine und Hühner – als Selbstversorger ein vergleichsweise unbeschwertes Leben. Mit der vorwiegend russischen Nachbarschaft verstehen sie sich gut, auch materiell mangelt es ihnen an nichts Wesentlichem. Der Lebensstandard verbessert sich langsam.

„Wir hatten eigentlich eine gute Kindheit. Wir mussten zwar auch viel mithelfen – im Garten oder auch die Tiere versorgen – aber trotzdem hatten wir eine sehr gute Kindheit. Bis zu dem Zeitpunkt, wo meine Mama krank wurde. Und da war es vorbei mit Kindheit und mit gutem Leben.“

Krankheit

1975 wird Oma krank. Sie ist zunehmend eingeschränkt in ihrem Bewegungsvermögen, hat chronische Schmerzen und ist auf Pflege angewiesen. Mama ist zu dem Zeitpunkt gerade mal zwölf Jahre alt und plötzlich für ihre Mutter (mit-)verantwortlich. In den ersten zwei Jahren der Krankheit kann Oma noch kleine Aufgaben im Haushalt übernehmen, gelegentlich kochen und die anfallenden Arbeiten koordinieren.

Doch ihr Zustand verschlimmert sich. Nach einem Haushaltsunfall 1977 kann sie nicht mehr gehen. Ende 1980 erleidet sie vermutlich eine Art Schlaganfall; „das wurde damals nicht ärztlich geklärt, sie war pensioniert und das interessierte auch niemanden. Hausbesuche von Ärzten waren nicht üblich.“

Opa wendet sich dem Alkohol zu und ist keine Unterstützung.

Woraus schöpft man Kraft und Hoffnung? Was gibt einem Halt in Zeiten unermesslichen Leids?

Glaube

Seit Mama sich erinnern kann, durchdringt der Glaube ganz selbstverständlich, fast beiläufig, den familiären Alltag. So wie Oma es kennt, führt sie den Glauben in ihrer Familie fort: regelmäßig wird gebetet, aus der Bibel vorgelesen. Der Sonntag ist heilig: bis auf das Nötigste darf keinerlei Arbeit verrichtet werden. Deutsche Kirchengesänge bilden die Melodie von Mamas Kindheit:

„[Oma] konnte unwahrscheinlich schön singen und sie hatte immer diese göttlichen Lieder gesungen. Ich bin aufgewachsen, das war für mich wie Radio.“

Die Kinder werden heimlich getauft. Da Religion in der Sowjetunion offiziell verboten ist, fahren sie dafür mit der Pferdekutsche in das 70 km entfernte Issilkul, wo es einen Mann gibt, der die Kinder taufen kann. Es wird nicht darüber geredet, aus Angst, die Kinder könnten sich verplappern.

Da es keine offiziellen Gebetshäuser gibt, treffen sich manche Menschen heimlich, um gemeinsam ihren Glauben zu praktizieren. Werden sie erwischt, drohen ihnen Gefängnisstrafen und sozialer Ausschluss. Oma geht nicht zu solchen Treffen.

Während Mama den Glauben ihrer Mutter als Kind unhinterfragt mit(er-)lebt, beginnt mit Omas Erkrankung eine bewusstere Auseinandersetzung. Je größer die Herausforderungen werden, desto mehr wendet auch Mama sich an Gott:

„Das war für mich unwahrscheinlich schwer. Wenn ich sie behandeln und mich zusammenreißen musste, um nicht zu zeigen, dass es mir unwahrscheinlich wehtut oder nicht in Tränen auszubrechen. Und gerade in solchen Momenten habe ich oft gedacht: Lieber Gott, bitte gib mir Kraft, dass ich nicht zusammenbreche, dass ich das durchstehe – dass sie das nicht mitkriegt, wie schlimm es war.“

Den Glauben, der Oma Deportation und Arbeitslager überstehen und auch ihre Krankheit mit Würde ertragen lässt, gibt Oma weiter. Er gibt ihr Zuversicht, Trost und Hoffnung. Als Oma ihr Bett nicht mehr verlassen kann, liegt die Familienbibel stets bei ihr.

Gemäß familiärer Tradition wird die Bibel im Todesfall an die jüngeren Geschwister weitergegeben. Nachdem Oma im Jahr 1993 stirbt, bekommt ihre Schwester Emma die Bibel. Als Mama 1995 bei ihr in Russland ist, bietet Emma ihr an, die Bibel zu nehmen. Ihre eigenen Kinder hätten keinen Bezug dazu. Hinzu kommt, dass ihre Tante Emma „wohl meinte, dass ich jetzt in der Heimat bin. Alleine aus dem Grunde wollte sie, dass [die Bibel] nach Deutschland geht, woher sie auch kam. Und ich glaube das war für sie Grund genug, dass ich das Buch bekomme.“

Schluss

Meine Mutter bringt die Bedeutung der Bibel für uns heute auf den Punkt. Und da ihre Generation viel zu selten gehört wird, möchte ich sie am Ende zitieren:

„also für mich ist es so – ich würde schon fast sagen wie ein Ort, wo ich mich begeben kann, wenn ich [die Bibel] in die Hand nehme. Das verbindet mich mit Russland, mit Friedhof von Russland, mit Eltern, mit Kindheit – mit allem. Das ist für mich so alles in einem – nicht nur Bibel, nicht nur Buch, nicht nur irgendwelcher Gegenstand. Die Bedeutung ist in allem viel viel größer. Sie muss nicht unbedingt gelesen werden, es reicht auch, wenn man sie einfach in die Hand nimmt und einen gewissen Zeitraum hält und in sich hinein geht. Und dann legt man sie wieder da wo sie liegt. Ich bin froh darüber, dass ich [die Bibel] hab. Ich hab nicht viel von meinen Eltern an Gegenständen. Was in der Seele ist, das ist was ganz anderes, aber Gegenstände sind auch wichtig. Und [die Bibel] ist eigentlich das Wertvollste und Wichtigste.“