Angelika Ortner

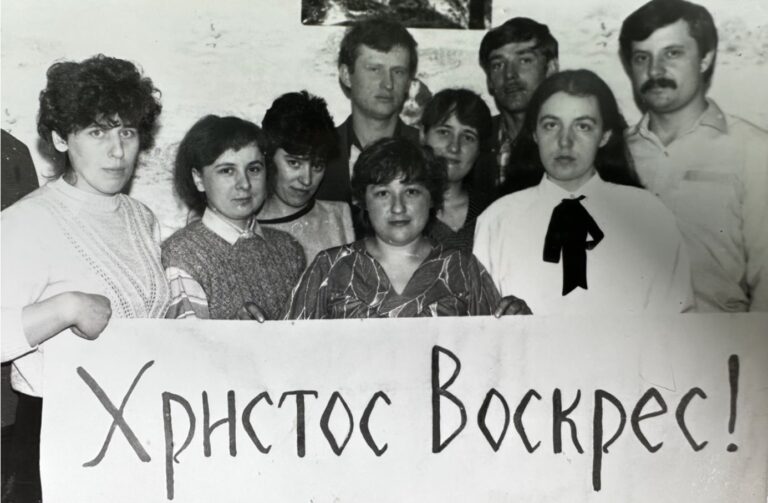

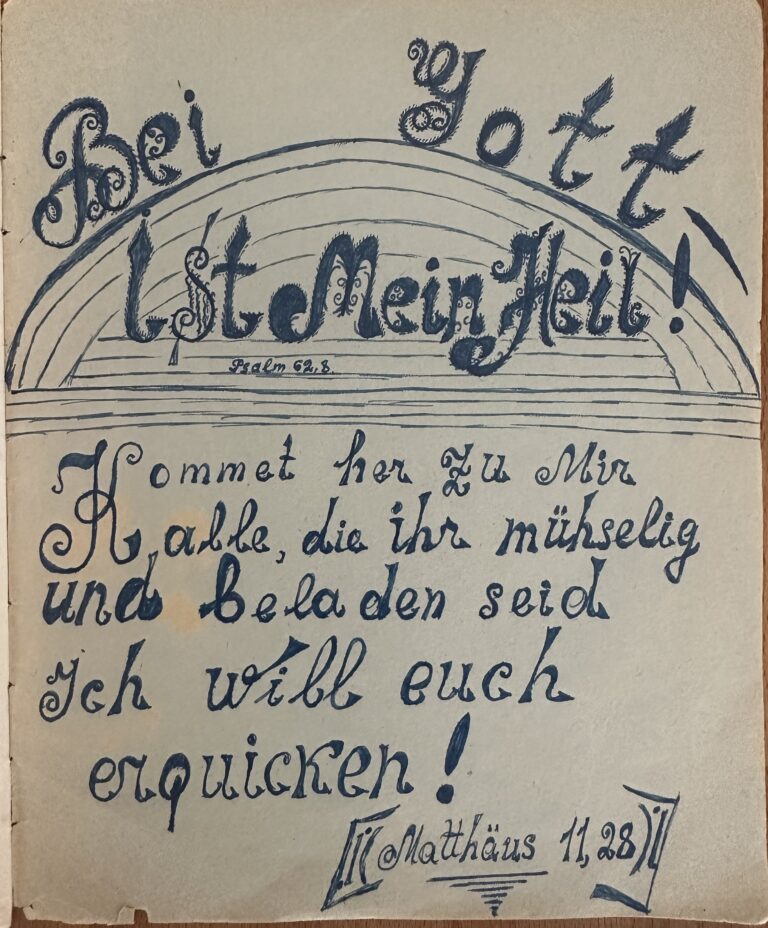

Das Ende von Repressalien der Sowjetunion gegenüber Russlanddeutschen und zugleich den Start in ein neues Leben stellt u.a. das ehemalige Aussiedlerheim in Bischofswerda dar, welches in diesem Video von Angelika Ortner thematisiert wird.

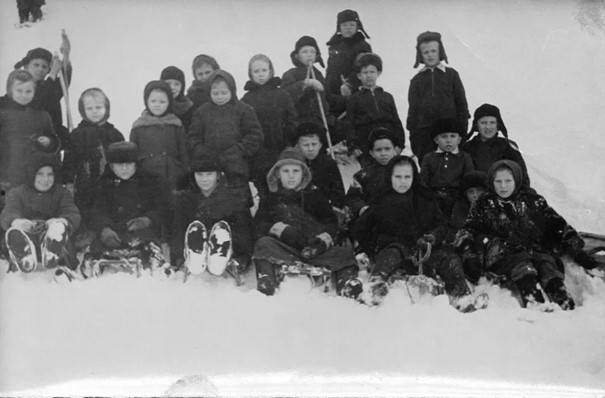

Angelika Ortners Videobeitrag führt zurück in ein Aussiedlerheim in Bischofswerda, wo sie als Kleinkind lebte. Gemeinsam mit ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohnern reflektiert sie das Leben in diesen Heimen, die für Russlanddeutsche die ersten Wohnorte in Deutschland waren. Diese “Lager” prägten die ersten Erinnerungen vieler Spätaussiedler an ihr neues Leben und bilden eine wichtige kollektive Erinnerung in ihrer Biografie. Der Beitrag zeigt, wie diese Orte emotionale Brücken zur Vergangenheit schlagen.

Einfach „Fritz“ statt „Faschist“ – Das ehemalige Aussiedlerheim in Bischofswerda

- Bulanow, A. 2024, August 23. Persönliches Interview.

- Bulanow, H. 2024, August 23. Persönliches Interview.

- Bulanow, P. 2024, August 26. Persönliches Interview.

- Dering, E. 2024, August 23. Persönliches Interview.

- Feuerwehrschutz Maschner. 2012. Flucht- und Rettungsplan. Oberdorf.

- Giesbrecht, A. 2024, Juli 24. Persönliches Interview.

- Haufe, K. 1993, August 31. Erster Schultag – und Witali versteht nur wenig Deutsch. Aussiedlerkinder werden in der Grundschule Süd gleich voll einbezogen. Sächsische Zeitung. Seite 9.

- Herrmann, F. 1992, August 11. Bischofswerda begrüßt die ersten GUS-Aussiedler. ,,Nie wieder als ein elender ,Fritz’ gelten müssen”. Sächsische Zeitung.

- L. 2024, August 14. Persönliches Interview.

- Mann, V. 1994, Januar 12. Nach langem Weg endlich im neuen Zuhause angekommen. 71 deutschstämmige Aussiedler fanden vorige Woche in Bischofswerda Aufnahme. Sächsische Zeitung. Seite 9.

- Mickisch, J. 1994, Februar 17. In der neuen Heimat zur Welt gekommen. Nachgefragt: Wieviele Aussiedler und Asylbewerber? Sächsische Zeitung. Seite 9.

- Müller, L. 2024, August 30. Interview.

- Naß, G. 1993, Februar 19. Künftig mehr Platz für Aussiedler in der Stadt. Sächsische Zeitung. Seite 9.

- Reinsch, I. 2007, März 2. Werkzeug wächst in Bischofswerda. Sächsische Zeitung.

- Reuß, M. 1992, April 6. Asylfrage bedarf dringend einer politischen Lösung. Erstes Domizil für Aussiedler entsteht in der Kreisstadt. Sächsische Zeitung. Seite 9.

- Sächsische Zeitung. 1992, September 3. Asylbewerber möchten einer Arbeit nachgehen. Stadtväter und Informationstour in den Heimen. Seite 11.