Von Sprache und (Ohn-)Macht

Unter den unzähligen Opfern, die der grausame Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine bislang gefordert hat, zählen viele auch die russische Sprache. Dass diese jedoch, im Gegenteil, als politisches Instrument eingesetzt wird und für viele Menschen mit Gewalt und Unterdrückung verbunden ist, bleibt dabei häufig unbeachtet. In ihrem Essay versucht Julia Grasmik, ihr persönliches Verhältnis zur russischen Sprache zu ergründen und stellt dabei Narrative infrage, die sich bis heute in vielen russlanddeutschen Kreisen aufrechterhalten.

Von Sprache und (Ohn-)Macht

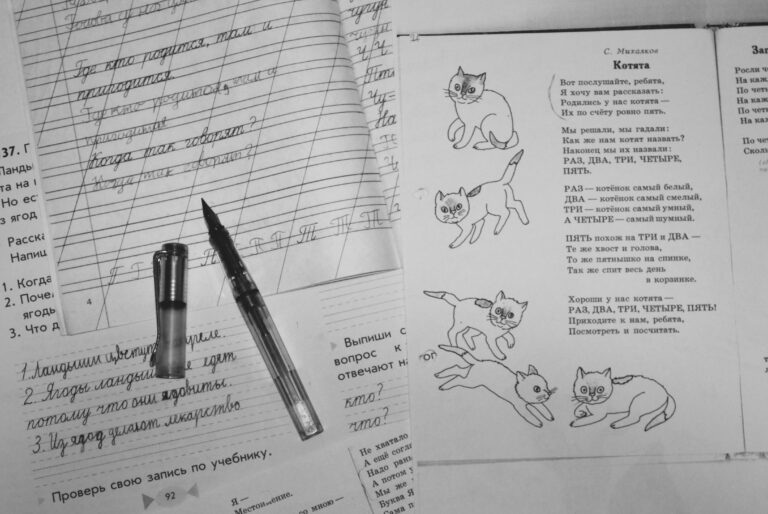

Mit ungefähr zehn Jahren besuchte ich, gemeinsam mit meinem kleinen Bruder, privaten Russischunterricht bei einer älteren russlanddeutschen Dame. Einmal die Woche gingen wir zu ihr in die kleine Wohnung, um dort vor allem Lesen und Schreiben in kyrillischer Schrift zu lernen. Sie gab uns Noten nach russischer Art für unsere Hausaufgaben, die wir in kleine Heftchen, Tetradki, niederschrieben. Zum Abschluss des Lernjahres gab es eine Aufführung aller Schüler [1]vor unseren Eltern: Jeder von uns musste ein kurzes auswendiggelerntes Gedicht vortragen, wie es auch im sowjetischen Bildungssystem üblich war. Mein Gedicht, Kotjata, handelte von fünf Kätzchen, und ich trug es stolz, aber vermutlich mit einem leichten deutschen Akzent vor. Als ich es vor kurzem aus nostalgischer Neugierde im Internet suchte, wurde ich stutzig: Der Dichter, Sergej Michalkow, schrieb nicht nur Kindergedichte. Im Auftrag von Stalin entwarf er die Hymne der Sowjetunion und dichtete sie zunächst für Breschnew und schließlich auch für Putin um. Für Ersteren war er einer der Schriftsteller, die als sogenannte „Ingenieure der Seele“ mit ihrem Werk zur Erschaffung regimetreuer Sowjetbürger beitragen sollten; Letzterer würdigte ihn mit dem Verdienstorden für das Vaterland.

Zwischen kindlicher Unschuld und politischer Ideologie bewegt sich bis heute mein Verhältnis zur russischen Sprache. Als in Deutschland geborene Tochter von Spätaussiedlern, die mit der Auswanderungswelle 1993 aus Kasachstan kamen, wuchs ich vor allem während meiner frühen Kindheit mit der Muttersprache meiner Eltern auf. Mir wurden Einschlaflieder auf Russisch vorgesungen, Geschichten auf Russisch erzählt, und ich sprach anfangs auch selbst überwiegend Russisch im Alltag, bevor ich durch die Kindergarten- und Schulzeit immer mehr und später ausschließlich ins Deutsche überging. Meine Russischkenntnisse blieben somit auf einem kindlichen Niveau, und es entstanden schon früh Widersprüche, die mich bei meiner Identitätsbildung vor Probleme stellten. Einerseits wurde ich nie direkt dazu gezwungen, Russisch zu sprechen, denn meine Eltern hielten es für wichtiger, dass mein Bruder und ich gut Deutsch sprachen. Andererseits spürte ich in Teilen meiner Familie eine unterschwellige Erwartungshaltung in Bezug auf unsere Sprachkenntnisse. Als er noch klein war, dachte mein Bruder, unser Großonkel hieße „A-po-russki“, weil dieser immer nach einer russischen Übersetzung fragte, wenn mein Bruder auf Deutsch mit ihm redete. Wie oft musste auch ich mir von Verwandten schon die Frage anhören: „Verstehst du überhaupt noch Russisch?“ Der vorwurfsvolle, manchmal spöttische Ton, in dem sie diese Frage stellen, löst bei mir meist eine Defensivreaktion aus. „Ja, natürlich“, sage ich dann brav – und in mir kommt dieses Gefühl auf, als würde mir eigentlich etwas fehlen.

Ich verstehe sie einigermaßen, ja, aber ich fühle mich der russischen Sprache nicht mächtig, und lange Zeit habe ich mich dafür geschämt. Aus diesem Gefühl der Scham und der Unvollkommenheit heraus habe ich mich stetig darum bemüht, meine Russischkenntnisse zu verbessern. Dazu besuchte ich zum Beispiel mehrere Russisch-Kurse an der Volkshochschule, worüber meine Oma sich sehr freute. In diesen Kursen saß ich dann als einzige junge Person zwischen Ü60-Jährigen mit DDR-Geschichte, und wir lernten neben den russischen Aspekten, die ich teilweise bis heute nicht verstehe, auch etwas über die Geschichte Moskaus und über berühmte russische Dichter. Einmal brachte die Lehrerin sogar einen Samowar mit.

Es machte mir zwar Spaß, Russisch zu lernen, denn ich verband so viel Positives mit dieser Sprache und tue es auch immer noch. Wie ein warmes Echo klingen die Worte in mir wider, wenn meine Mutter mich Dotcha[2] nennt, oder wenn meine Oma von den Blumen in ihrem Schrebergarten schwärmt. Gleichzeitig widerstrebte es mir aber auch immer, wenn ich aufgrund der Muttersprache meiner Eltern in eine Schublade gesteckt und mit allem Russischen in Verbindung gebracht wurde.

Mit dem vollumfänglichen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine seit dem 24. Februar 2022 hat sich dieser innere Zwiespalt weiter vergrößert. Unter dem Vorwand, die russischsprachige Bevölkerung vor angeblichen Faschisten schützen zu wollen, ließ Putin seine Truppen in die Ukraine einmarschieren, welche bis heute brutalste Kriegsverbrechen an den Menschen dort begehen. Diese Situation stellt mich in noch akuterer Weise vor die Frage: Welche Rolle spielt die russische Sprache in meinem Leben, und wie möchte ich mit ihr umgehen? Gehört die russische Sprache zu mir, gehört sie zu uns Russlanddeutschen?

Es fühlt sich fast so an, als würde ich mich mit diesem Thema auf dünnes Eis begeben. Denn auch unter vielen (Spät-)Aussiedlern scheint mir die russische Sprache unantastbar oder gar heilig zu sein. Ob aus Nostalgie, Abgrenzungsbedürfnis oder Zusammengehörigkeitsgefühl – die russische Sprache nimmt immer noch einen wichtigen Platz in vielen russlanddeutschen Kreisen ein. Selbst in Familien wie meiner, in der die Geschichte und vor allem die Sowjetisierung und Unterdrückung der Vorfahren kritisch aufgearbeitet wird, hält sich die Vorstellung einer besonders reichen, zivilisatorisch übergeordneten Sprache aufrecht. Sie hat sich scheinbar so tief in die Köpfe der Menschen gebohrt, dass selbst Unterdrückte zu Unterdrückenden werden können, indem sie diese Ideologie weitertragen und anderen aufdrängen.

Mein Vater klärte mich schon früh über das kulturelle und geopolitische Konzept des Russkij mir auf, das auch Putins Großmachtfantasien zugrunde liegt. Dahinter steckt die Idee einer russischen Welt, die ihre Macht und ihren Einfluss vor allem aus der sogenannten soft power, also aus der Verbreitung von Sprache und Kultur speist, und die somit über die Staatsgrenzen der Russischen Föderation hinaus reichen soll. Wenig überraschend erscheint vor diesem Hintergrund die eifrig verfolgte Diasporapolitik Putins, insbesondere in Deutschland, wo die größte Zahl von Russisch-Muttersprachlern außerhalb der ehemaligen Sowjetunion lebt, und wo Russisch nach Deutsch die am zweithäufigsten gesprochene Sprache darstellt. Beispiele wie der Fall Lisa im Jahr 2016 zeigen, wie sehr die russische Regierung aus der Ferne versucht, Einfluss auf unsere Gesellschaft zu nehmen – und wie sie dabei die Sprache instrumentalisiert. Damals befeuerten russische Staatsmedien Gerüchte um eine angebliche Vergewaltigung eines russlanddeutschen Mädchens durch Geflüchtete und brachten so große Mengen von Russlanddeutschen auf die Straßen der Bundesrepublik. Lawrow, der russische Außenminister, bezeichnete das Mädchen sogar als „nascha Lisa“ („unsere Lisa“) und machte somit keinen Hehl aus dem russischen Anspruch, die Schutzmacht aller russischsprachiger Menschen auf der Welt zu sein.

Trotz solcher offensichtlicher Manipulationsversuche gab es lange Zeit keinen wahrnehmbaren kritischen Diskurs über die Dominanz der russischen Sprache und die damit einhergehenden politischen und ideologischen Auswirkungen in der postsowjetischen Diaspora. Angesichts des von Russland entfachten Krieges treten diese Problematiken jedoch immer weiter an die Oberfläche, und Stimmen, die auf die tiefliegenden imperialistischen Wurzeln dieser Aggression aufmerksam machen, werden immer lauter.

In Zeiten, in denen viele Ukrainer Zuflucht in Deutschland finden und dabei unter anderem auf die hiesige russischsprachige Bevölkerung treffen, stellt sich zudem zwangsläufig die Frage: Wie definieren wir die russische Sprache im Kontext unseres Aufeinandertreffens, und welche Bedeutung messen wir ihr bei? Bringt die russische Sprache uns zusammen, weil wir uns so besser verständigen können, oder stützen wir durch diese Sichtweise den Russkij mir und spielen Putin damit in die Karten?

Wenn ich auf ukrainische Geflüchtete treffe, finde ich mich häufig in diesem Gewissenskonflikt wieder. Soll ich erwähnen, dass ich etwas Russisch verstehe, um so gegebenenfalls die Sprachbarriere zu überwinden und eine Vertrauensbasis zu schaffen, oder wird mein Gegenüber dies womöglich als Beleidigung oder gar als Angriff werten? Für viele Ukrainer ist die russische Sprache zur Sprache des Feindes und des Terrors geworden, weswegen sich immer mehr von ihnen darum bemühen, vollständig ins Ukrainische überzugehen. Dabei geht es nicht nur um die klare Abgrenzung vom Unterdrücker und Aggressor in Zeiten des Krieges, sondern auch um Selbstbestimmung und die Entfaltung der eigenen nationalen und kulturellen Identität, ungestört von Einfluss- und Unterwerfungsversuchen aus der Richtung Moskaus. In einem Artikel der ukrainischen Autorin und Forscherin Sasha Dovzhyk über ihren Übergang vom Russischen ins Ukrainische stieß ich auf folgenden Satz: „Russian is my mother tongue and liberation means ripping it out of my throat.“[3] – „Russisch ist meine Muttersprache und Befreiung bedeutet, sie mir aus der Kehle zu reißen“. Schon öfter las ich von Ukrainern, aber auch von Menschen aus Ländern wie Belarus und Kasachstan, sie wünschten sich, diese Sprache nicht zu verstehen. Sie nie gelernt zu haben. Sie einfach vergessen zu können. Denn auch hier offenbart sich eine innere Zerrissenheit zwischen dem Streben nach Freiheit und einer Loslösung vom Russkij mir einerseits und der sprachlichen Realität andererseits. Für die meisten Menschen ist es schier unmöglich, ihre Muttersprache aus ihrem Leben zu verstoßen, denn sie hat sich bis in die Tiefen ihres Seins durchgedrungen. Als meine Mutter mir vor kurzem begeistert von einer russischen Sängerin erzählte, deren Musik es ihr angetan hatte, sagte sie kurz später ernüchtert: „Manchmal hasse ich dieses Russische in mir.“ Als würde sie nur widerwillig Anklang in dieser Sprache finden, doch sie tut es.

Den damit verbundenen Schmerz kann ich mir nur ansatzweise vorstellen, denn mein eigener Schmerz lag immer darin, Russisch nicht zu beherrschen. Was sich jedoch hinter alledem verbirgt, ist unser aller Bedürfnis, uns selbst zu gehören und uns selbst zu bestimmen, und nicht Teil eines großen, auf Gewalt und Repression aufgebauten Systems zu sein, in dem uns andere diktieren, wer wir zu sein und welche Sprache wir zu sprechen haben. In dem „Ingenieure“ versuchen, unsere „Seelen“ durch die Kontrolle unserer Münder und unserer Köpfe gefügig zu machen. Deshalb hoffe ich auf eine Zukunft, in der Menschen sich frei und selbstbestimmt in der Sprache ihrer Wahl ausdrücken können. Und in der sich niemand für sein schlechtes Russisch schämen muss.