Man muss sich seine Fehler eingestehen. Warum ist Russland so bösartig? Weil sie sich nicht ihre Fehler eingestehen können. Krieg gegen Deutschland: Die Deutschen sind böse – wir sind gut. Aber Polen wurde von Deutschland und Russland gemeinsam zerfetzt, sie haben auch Finnland angegriffen. Und die Deutschen haben das aufgearbeitet, sie wurden dafür angeklagt. Aber die russische Armee wurde nicht für ihre Verbrechen angeklagt, nicht für die Vergewaltigungen deutscher Frauen, sie sind einfach nur “Befreier”. Es gibt Verbrechen und es muss eine Strafe geben. Wir haben einen Konflikt mit Polen wegen der ukrainischen Nationalisten, die Polen erschossen haben, weil Polen uns unterdrückt hat. Aber die Ukraine hat es zugegeben: Ja, das gab es leider in unserer Geschichte. Es war wichtig, sich einzugestehen, dass wir unrecht hatten.

Ich glaube nicht daran, dass es gute Russen gibt, weil ich noch nie einen Russen gehört habe, der alles ehrlich zugegeben hat. Wie sagen Russen immer: “Es sind nicht wir, es ist Putin, es ist unsere Machtelite, es ist dies, es ist das” – aber es ist nicht Putin, der uns tötet. Als uns Janukowitsch nicht passte, sind wir auf den Maidan rausgegangen und haben ihn entfernt. Du kannst nicht immer alles von dir selbst auf Andere abwälzen. Es ist, wie wenn man dir sagt, dass du schlecht erzogen bist und du antwortest darauf: “Meine Mutter hat mich schlecht erzogen”. Deine Mutter hat dir nicht beigebracht zu rauchen, zu saufen, zu schimpfen, sie hat dir nicht gesagt: sei schlecht in der Schule. Du hast es irgendwo selbst aufgeschnappt, gib nicht deiner Mutter die Schuld. Mein Vater trinkt und raucht, ich rauche und trinke nicht. Wenn ich erwachsen werde und eine Persönlichkeit sein will, dann entscheide ich selbst. Ich habe natürlich alles mal probiert wie alle Kinder, aber ich habe verstanden, dass ich mich damit nicht assoziieren möchte, dass ich besser als das sein will.

Das betrifft alle, auch die Ukrainer und die Europäer. Die Europäer sind zu sattgefressen, denn bei denen ist alles seit siebzig Jahren stabil und dann entspannst du dich zu sehr. Wir sind auch so geworden, wir haben auch abgeschaltet: wir sind auf dem Weg nach Europa, wir haben eine neue IT-Klasse, alles wird cool hier… aber wir haben nicht geahnt, dass es so kommen würde und das ist zum Problem geworden. Man muss manchmal zum Boden der Tatsachen runtersteigen. Man muss verstehen, dass es möglich ist, dass es auch mal kein Brot gibt.

Du kannst nur Leuten etwas beibringen, die sich etwas beibringen lassen wollen. Und die Ukrainer wollen sich etwas beibringen lassen. Sie fragen immer: Was müssen wir tun, um in die NATO aufgenommen zu werden? Was müssen wir tun, um in die EU zu kommen? Und die Russen waren einfach: “Ihr wollt uns nicht aufnehmen? Dann scheiß auf euch.”

Wie sagte dieser russische Tennisspieler in Roland Garros: “Ich bin nur ein Sportler, ich stehe außerhalb der Politik.” Aber Olympische Spiele sind als Ersatz für Kriege erschaffen worden, statt mit Waffen zu kämpfen, haben die Nationen durch Sport gegeneinander gekämpft. Jeder hat vergessen, wo die Olympischen Spiele unter Hitler waren und wo die Olympischen Spiele 2014 waren. Es ist Sportswashing.

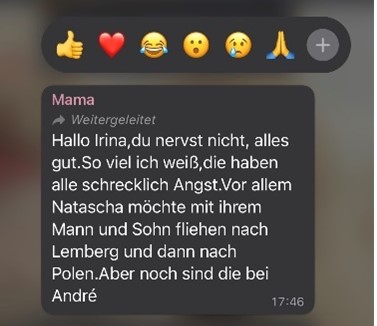

Es gibt soziologische Studien, die die Veränderungen in den Einstellungen der Ukrainer seit der Unabhängigkeit erforschen, so z.B eine große Veränderung in der Einstellung der Leute 2004. Man hat auch kurz vor der vollumfänglichen Invasion analysiert, was in den Medien von Donetsk und Luhansk vor sich geht, in den schon 2014 okkupierten Territorien. Auch nach der Okkupation von Donetsk und Luhansk kannte man sich ja trotzdem, man wusste dort, dass die Ukrainer keine kleinen Jungs essen. Doch in den zwei Wochen vor der Invasion wurde da dermaßen die Schraube in den Medien angezogen, daß Verwandte einander nicht mehr glaubten, sie haben ihre Leute in der Ukraine angerufen und sie als Banderowcy und Faschisten beschimpft. Innerhalb von zwei Wochen hat man denen so einen Nonsense aufgedrückt. Das kommt noch aus der Sowjetzeit, die Leute haben kein kritisches Denken, sie sind leicht zu lenken. Wir junge Leute sind anders, aber damals gab es eine Zeitung, einen Fernsehsender, eine Partei und es herrschte Ordnung – was da gesagt wird, das ist die Wahrheit. Dein Kopf platzt manchmal, wenn du dir das alles anhörst, was sie sich so zurechtlügen und zurechtspinnen. Es ist sehr schwierig, das psychisch auszuhalten, besonders in der Okkupation, wenn sie dir deinen Mobilfunk, das Internet, die Fernsehkanäle ausschalten und dann auf ihren Sendern verbreiten, dass die Ukraine nicht mehr existiere. Da wird enormer psychologischer Druck ausgeübt, weil du nicht mehr weißt, was du noch glauben kannst.

Es gibt eine Parabel oder eine Erzählung, in der einem Jungen erzählt wird “Hey, du siehst heute aber schlecht aus” und er sagt “Nein, alles gut”. Am nächsten Tag nochmal. Und nachdem man es ihm drei Tage lang permanent gesagt hat, dann sagt er sich “Ja, irgendwie geht es mir wirklich schlecht”. Die Leute lassen sich etwas einreden, weil sie sich nicht durch kritisches Denken Distanz davon schaffen können. Sie glauben alles blind. Wenn du dir die Leute anhörst, wieviele HIMARS (kurz für High Mobility Artillery Rocket System, ein amerikanisches mobiles Mehrfachraketensystem, das in niedriger Zahl geliefert wurde, mit dem die Ukraine jedoch durch die hohe Reichweite große Erfolge bei der Zerschlagung der russischen Logistik erzielen konnte und die Offensive ins Stocken brachte – Red.) wir hier angeblich haben und wie viele man davon zerstört hat, dann müsste die ganze Ukraine schon voll davon sein und alle sind schon zerstört. Das sind alles keine logischen Zahlen, ihr könnt nicht 2+2 zusammenzählen.

Ich habe drüben einen Onkel, der im Tschetschenienkrieg war, einer mit solidem Militärrang, seine Mutter lebt hier in Kirowograd – das heißt jetzt Kropywnitskyj. Der hat seine Mutter angerufen und sie sagt ihm: “Söhnchen, man bombardiert uns”. Und er antwortet ihr: “Nein, wir retten euch”. Es ist leichter zu glauben, dass der Spiegel krumm ist, als zu glauben, dass du hässlich bist. Ich verstehe die Russen, sie wollen keine Verantwortung übernehmen. Wenn du deine Schlüsse ziehst und zugibst “Ja, wir sind schlecht” und die Verantwortung dafür übernimmst, dann hast du unangenehme Gefühle, inneren Diskomfort, Scham. Wofür brauchst du das? Das sind ja nur irgendwelche fremden Leute, ist doch egal. Jetzt ist die russische Freiwilligenlegion RDK, die für uns kämpft, nach Belgorod rübergegangen, um ein bisschen Lärm zu machen. Da siehst du jetzt Videos von den Einheimischen dort, die nicht verstehen “Warum wir? Was haben wir irgendwem getan?” “Wir konnten zwei Nächte lang nicht schlafen”. Mein Gott, Kyiw schläft seit einem Monat nicht. Jede Nacht sind sie dort unter einem komplett irren Beschuss. Gottseidank gibt es mittlerweile eine gute Luftabwehr, aber selbst wenn die Raketen abgeschossen werden, fallen die Reste ja trotzdem noch irgendwo runter. Sie sind trotzdem noch eine Gefahr.

Darum sag ich immer: man soll den Feind nicht unterschätzen. Selbst wenn es alte Sowjettechnik ist, ist es trotzdem noch Technik. Sie schießt und tötet riesige Mengen von Menschen. Ein altes Maschinengewehr ist immer noch ein Maschinengewehr, es schießt. Glücklicherweise lernen unsere Streitkräfte sehr schnell, sie verstehen, wofür sie kämpfen, verstehen, dass sie unser Land schützen. Dank ihnen können wir jetzt hier seelenruhig sitzen und Kaffee trinken. Es ist wichtig, sich das immer in Erinnerung zu rufen.

Es ist Teil unserer Geschichte, dass Nachnamen geändert wurden, russifiziert wurden, dass neue Endungen eingesetzt wurden. Sie haben Wörter geändert, es hieß, dass nur Dorfbewohner Ukrainisch sprechen. Und wenn du in die Hauptstadt gefahren bist, da galt es als prestigevoll, Russisch zu sprechen. Wenn du da mit Ukrainisch angefangen hast, dann kam als Reaktion: “Was bist du denn für ein Bauer?” Ich bin sehr glücklich, dass sich das jetzt ändert, dass die Menschen ihre Augen öffnen, sehen, was sie eigentlich haben und auch anfangen, wertzuschätzen, was sie haben. Es ist traurig, dass es immer erst solche Opfer braucht, damit die Leute anfangen klar zu sehen, aber wahrscheinlich geht es nur so.

Das ist der Unterschied zwischen einem Nazi und einem Nationalisten. Ein Nationalist kennt seine Geschichte, er versteht sie, und ein Nazi kennt seine Geschichte nicht und denkt sich einfach irgendwas aus, was ihm gefällt, um seine Leere zu füllen. Die Russen kennen ihre Geschichte nicht, du fragst sie, wie lange sie unter mongolischer Herrschaft waren, das wissen sie nicht. Sie haben sich ihre eigene “Kiewer Rus” ausgedacht, die mit ihnen in Wirklichkeit gar nichts zu tun hatte.

Sie leben dort in Ruinen. Ein Melitopoler, ein Bekannter von mir, hat mir erzählt, wie er mit einem russischen Militärangehörigen ins Gespräch kam. Oder was heißt “ins Gespräch kam”: du antwortest, wenn sie dich was fragen. Er sagte ihm: “Ihr habt so ideale Straßen, ich dachte Melitopol ist irgendeine Kleinstadt und ihr habt hier eine Eishalle, ein modernes Schwimmbad, neue Schulen, Kindergärten. Warum habt ihr das und wir nicht?”. Wir hatten in den letzten Jahren eine Runderneuerung, es gab Förderungen dafür, auch aus Europa. Es ist ein Zeichen dafür, dass sie geschockt waren. Sie sagen jetzt: “Es ist super hier, wir wollen hier bei euch leben.”. Sie bringen schon ihre Familien rüber. Sie wollen nicht weg, man gibt denen ja jetzt unsere Wohnungen, die leer stehen und dann leben sie dort: “Warum auch nicht, die Wohnungen sind ja gut renoviert, ist doch alles OK”. Du mußt jetzt immer hin, um zu beweisen, dass es deine Wohnung ist, dass du der Besitzer bist und dann gibt es theoretisch die Möglichkeit, dass sie dir nicht weggenommen wird. Aber zu 99 Prozent wird sie dir weggenommen.

In den ersten Monaten wurde bei uns noch marodiert, jetzt ist es zielgerichtetes Extrahieren aller wertvollen Sachen. Weil du nicht mehr da wohnst, wirst du enteignet und man gibt die Wohnung an jemanden vom russischen Militär oder einen Unterstützer Russlands und fährt alles raus, was da ist, ganze Autos voll Technik, mit allen wertvollen Sachen. In den ersten Wochen wurde noch von der eigenen Bevölkerung marodiert, aus Panik heraus: Es ging sehr schnell mit der Invasion und keiner wusste, was morgen sein wird. Es war die Angst da, dass es morgen nichts zu essen geben würde, dass es überhaupt nichts mehr zu kaufen geben würde und dann gingen sie los und haben angefangen zu klauen, zuerst vor allem Essen, aber danach auch Technik, weil sie auf den Geschmack gekommen sind und sich ungestraft gefühlt haben. Später haben viele Leute es bereut und alles zurückgegeben, weil sie verstanden haben, was sie in Panik angerichtet haben. Du weißt ja nicht, was morgen sein wird, was in einer Stunde sein wird, ob du bombardiert wirst, Unmengen von Panzern sind in die Stadt reingefahren…

Wenn ich aus Melitopol jetzt Verrätervideos sehe, wie sie erzählen, dass sie von ukrainischen Nazis dafür unterdrückt wurden, daß sie Russisch sprechen, sitze ich da und denke: ich kenne genau drei Leute, die privat Ukrainisch gesprochen haben. Auf der Arbeit – ja, viele. Wir hatten Cafés, wo alles auf Ukrainisch war. Aber das ist schon alles sehr lustig. Auch wenn sie keinen Unterschied machen zwischen Nationalisten und Nazis. Ein Nationalist ist jemand, der sein Land liebt und sagt, dass das Land zuerst kommt. Das ist keiner, der sagt: ich töte euch, weil ihr Russisch redet. Das macht einfach nur irgendwelches Gesocks, selbst Skinheads sind ja bei uns eigentlich schon längst ausgestorben. Aber weil so eine politische Spaltung betrieben wurde – und jetzt wissen wir auch mit wessen Geld, für russisches Geld natürlich, Medwetschuk (Oligarch, Putinvertrauter und Vorsitzender der mittlerweile verbotenen Oppositionsplattform-Partei – Red.) und solche Leute. Selbst bei uns in Melitopol hat Balitzkiy, unser jetziger Gauleiter, bei uns neben dem Stadtrat ein Gebäude gekauft und hat dort eine Bürgerorganisation mit dem Namen “Schutz der russischen Kultur” aufgemacht. Er hat einfach Geld aus Russland bekommen und hat dann “russische Kultur geschützt”. Welche russische Kultur? Unser Bürgermeister hat Russisch gesprochen, was soll das für ein Problem sein? Es ist wichtig zu verstehen, dass ständig gesagt wurde, die russische Sprache wird unterdrückt, dabei hat keiner darüber nachgedacht, dass eigentlich immer nur die ukrainische Sprache unterdrückt wurde. Warum können wir Einwohner der Ukraine keine Bücher auf Ukrainisch lesen? Es gab keine ukrainischen Bücher in den Buchläden.

Du kannst es aus offenen Quellen recherchieren: Was hat Russland gemacht? Es geht um Expansion. Vor der militärischen Okkupation gab es eine kulturelle Okkupation. Russland hat alle Rechte aufgekauft, sie haben eine raffinierte Konstruktion namens GUS (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten – Anm.) aufgezogen. Sie haben einfach in Europa alle Rechte für z.B. Stephen King aufgekauft – für die gesamte GUS. Europa ist es egal, wem sie die Rechte verkaufen, Moskau zahlt riesiges Geld und sagt: “Alle Rechte gehören uns”. Wenn du ein Buch auf Ukrainisch drucken willst, brauchst du eine Erlaubnis aus Moskau. Und sie geben dir keine Erlaubnis, sie sagen: Nein, wir haben die Rechte, wir machen es alles selbst. Es gab russischsprachige Schulen, selbst hier in Lwiw. Man hätte vieles schon damals kritisch sehen sollen. Wir sind auch so gewesen, wir haben immer Russisch gesprochen, wir sind in russischsprachigen Familien großgeworden. Wir mussten erst all den Schrecken durchleben, um alles zu verstehen, um dahin zu kommen, wo wir heute sind und zu dem zu finden, wer wir heute sind. Vorher haben wir uns diese Fragen nie gestellt. Wir müssen uns die wichtigste Frage stellen: Was kann ich als Ukrainer der Ukraine geben und wie kann mich als Ukrainer zu erkennen geben? Wenn ich in Deutschland bin, wie verstehst du, dass ich Ukrainer bin, wenn ich Russisch spreche? Dann denkst du ich bin Russe, Belaruse oder vielleicht Russlanddeutscher.

Es ist interessant, wie man immer sagt, Sprache würde keine Rolle spielen, aber das erste, was die Okkupanten gemacht haben bei uns in der Stadt – sie haben alle Aushänge durch russischsprachige Aushänge ersetzt. Man hat Bücher verbrannt, Schulbücher, Wyschiwankas, sie haben alles mit ethnischer ukrainischer Symbolik vernichtet. Das haben die Russen sehr hinterlistig gemacht: sie haben uns eingeredet, dass alles aus Rußland cool ist und wir waren, auch wenn man eigentlich ein bewusster Bürger ist, immer im russischen Kulturkontext. Ich habe zum Beispiel immer russische Humorsendungen geguckt, weil sie besser und mit mehr Budget gemacht sind. Die Eltern haben dir aus ihrem Sowjetgedächtnis heraus ständig wiederholt, dass du nach Moskau musst, weil da so viel Geld ist. Die Russen haben uns die Illusion in den Kopf gepflanzt, dass Rußland gleich Moskau ist. Und Russland ist nicht gleich Moskau, das haben wir hier erst am eigenen Leib erfahren müssen.

Das ist ein Problem unseres Staates. Man hat Angst, politische Fernsehkanäle zu schließen, Medwedtschuks Kanäle wurden erst ein Jahr vor dem Krieg dichtgemacht, als die Situation schon extrem aufgeheizt war. Das Problem ist, wir haben zwar eine Demokratie, aber alle Politiker stammen noch alle aus der Sowjetunion. Wir haben noch keine jungen Politiker, die wenigstens in den 90ern geboren sind, nach dem Zerfall der Sowjetunion. Die Politiker hatten alle noch ihre Jugend in der Sowjetunion, das sind halt alles noch sowjetische Jungs.

Aber klar gibt es auch Leute, die es lieben, unter Russland zu leben. Russland hat denen jetzt minimale Konkurrenz und maximale Verdienstmöglichkeiten gegeben. Du arbeitest einfach für die Russen oder Donetsk-Leute, die jetzt ankommen und hast dann dein gemütliches Plätzchen. Leider gibt es das auch. Nach dem Sieg werden die, die sehr aktiv waren, z.B. die Gauleiter, alle wegrennen, weil sie Angst kriegen. Aber die Befehlsempfänger, die Mitläufer, die Anpasser, die werden alle sagen: Ich war das nicht, ich hab nur meine Arbeit gemacht, der Direktor hat mich mit einer Pistole gezwungen. Du wirst weder Beweise noch Gegenbeweise haben, ob das wahr ist oder nicht. Du kannst sie nicht alle in den Knast setzen und sie versorgen. Meine Hoffnung ist, daß sie sich entweder selbst liquidieren im Sinne von rausfahren oder es wird wie in Israel gemacht, wo man sich für die Juden rächt und dann plötzlich Leute tot auffindet. Du siehst gerade in der Okkupation, wie das läuft: Autos explodieren regelmäßig. Und ich sag dir, die Hälfte davon macht der FSB selbst, die setzten zuerst lokale Gauleiter ein, dann bringen sie Russen rein und dann gibt es merkwürdige Zufälle. Wie in Akimowka, da hat man zunächst einen lokalen Gauleiter eingesetzt, dann haben sie eine Russin reingebracht und am selben Tag fliegt sein Auto in die Luft. Arbeiten unsere Partisanen so? Nein, du jagst jemanden in die Luft und schiebst es einfach auf ukrainische Terroristen. Niemand mag Verräter, niemand braucht Zeugen, sie haben immer eiskalte Berechnungen mit allen, die für sie arbeiten, es ist seltsam, dass manche Leute das nicht verstehen.

Sie zahlen ihnen einfach sehr viel Geld. Lehrer, die sich bereit erklärt haben, für Russland zu arbeiten, kriegen jetzt das Vierfache. Einer meiner Kollegen in Okkupation hat mir letztens erzählt, dass jemand zu ihm in den Laden gekommen ist und es hat sich rausgestellt, dass der Typ aus Moskau ist, man hört es ja an der Sprache. Er hat ihn gefragt: “Was machst du hier?” Da sagt er: “Ich bin hierhergekommen, um als Lehrer zu arbeiten, weil man mir hier das Doppelte von dem zahlt, was ich in Moskau bekommen habe”. Klar, ein Lehrer, der in Moskau 200 Dollar Gehalt bekommen hat, denkt jetzt, dass er 400 Dollar kriegt. Aber eigentlich liegt es nur daran, dass der Kurs des Rubels nicht liquide ist und er denkt halt in Rubeln und checkt es nicht… Es ist aber auch wichtig zu verstehen, dass es eine sehr kurzzeitige Angelegenheit ist, weil sie das gleiche in Donetsk und auf der Krim gemacht haben, um die Leute positiv zu stimmen. Sie zahlen nur die ersten 1-2 Jahre gut und dann sagen sie: OK, das reicht. Und sonst haben noch die psychologische Methode, ständig zu sagen: “Die Ukraine hat dich hängen gelassen. Wozu brauchst du die Ukraine? Hier ist eine leerstehende Wohnung, sie gehört jetzt dir, wir schenken sie dir.”. Und dann ziehst du in diese Wohnung ein und denkst “Unter der Ukraine hatte ich nichts, jetzt habe ich eine vollmöblierte Wohnung. Wozu brauche ich die Ukraine?” Wenn die Ukraine zurückkehrt, muss er die Wohnung ja wieder abgeben. Deshalb gibt es natürlich viele Leute, die die Seiten wechseln und sich anpassen. Aber die hast du immer und überall, selbst hier in Lwiw findet man regelmäßig lokale Leute, die die Koordinaten mit dem Feind teilen. Viele sind noch während der Sowjetunion hierher umgesiedelt wurden, ihre Eltern waren sowjetische Militärangehörige, KGB. Es ist kulturelle Okkupation, sie gehen alles sehr pragmatisch an. Wenn du blind bist und es nicht kritisch betrachtest, dann merkst du es nicht.